No.001 河尻亨一(広告批評 編集長)

(5)広告はビジネスであり、マーケティングであり、アートであり、文化である

河: まあ、それはほかに広告の専門誌もあるんで……。

箭: でも、痛いと思いますよ。ものすごい出て来づらくなると思います。そういう人たちが。これ「広告批評」どうするんですか。シンポシオンのね、クリエイター40人集めて、中島信也さんとオレが無茶苦茶な司会させされた(笑)、あれの最後に天野祐吉さんが、「まだわかんないよ」みたいなこと言ってたじゃないですか。「検討します」みたいな。

河: あー、匂わせてましたよね。あれは流れで言っちゃったんじゃないですか。長嶋さんにおける「巨人軍は永遠に不滅です」みたいなものだと思うんですけどね。隣で見ててハラハラしたというか、少なくとも僕らは「聞いてないよ」みたいな。(笑)それを言うと、この一年がウソだったことになっちゃうんで、「あれ?」っていう感じでしたね。その真意は計り知れないですけど、察するに、みなさんがたくさんいいお話をしてくださったので、グッときちゃったんじゃないですか。

個人的な思いとしては、雑誌としての「広告批評」はあそこで終わりました。読者に対してきちんとけじめをつけるためにクリエイティブ・シンポシオンを企画したので、いいランディングになったんじゃないかと自分では思ってるんですけどね。

箭: でも、出てこいヒーローじゃないけど、スターというのは、ある種、作られないと生まれないというか。見つけて見つけられ、育て育てられっていうのはすごい必要だなと思って。

河: そういうことはできればいいですね。ほんとに。トライしてみたいと思います。もちろん、みなさんがそれを求めてるかってこともあるんでしょうけど。僕も最初、ジプシー編集長になるなんて宣言したのは、新しいやり方でそういう場所を作っていきたいなということではあるんですけどね。

ヨシヒロ: 「広告批評」ってCM業界に入りたい人たちだけが読んでる雑誌じゃなかったじゃないですか。ふつうに楽しい雑誌として買ってる人もいっぱいいたと思うんですけど。

箭: (箭内さんギターをつま弾きながら)いまヨシヒロが言った話ですけど、僕はね、アートが大嫌いで、アートがやりたくてアートの学校行ったら、みんながアートだアートだって言うから、それよりもっとたくさんの人に何かを投げつけたいんだと思ってて、広告にエスケープしたというか。だけど、ずーっと広告をやっていくと、広告って作品じゃないんだと、企業のものを売る活動なんだみたいな話があって、だいたい僕は自分の中でそのことを納得して、自分の作ったものを作品と呼ばないようにしようとずっと思ってたんですよね。だけど、それがずっと続くと、広告を作る人たちがそれをいい訳にしてることが気になりだしたんですよ。自分の作るものに誇りを持たずに、いいものができなくても作品じゃないって。そう思って行くうちに、僕は逆に広告はもっとアートになるべきだなと思い始めたんですけどね。

箭: (箭内さんギターをつま弾きながら)いまヨシヒロが言った話ですけど、僕はね、アートが大嫌いで、アートがやりたくてアートの学校行ったら、みんながアートだアートだって言うから、それよりもっとたくさんの人に何かを投げつけたいんだと思ってて、広告にエスケープしたというか。だけど、ずーっと広告をやっていくと、広告って作品じゃないんだと、企業のものを売る活動なんだみたいな話があって、だいたい僕は自分の中でそのことを納得して、自分の作ったものを作品と呼ばないようにしようとずっと思ってたんですよね。だけど、それがずっと続くと、広告を作る人たちがそれをいい訳にしてることが気になりだしたんですよ。自分の作るものに誇りを持たずに、いいものができなくても作品じゃないって。そう思って行くうちに、僕は逆に広告はもっとアートになるべきだなと思い始めたんですけどね。

河: それはたぶん、僕がさっき言ったテレビのオタク化とリンクすると思いますね。

箭: 広告批評がずっとやってた広告はカルチャーという側面、広告は世の中において文化であるべきで、そんなエラソーっていう意味じゃないですけど、そういうものを発信してるという自負を作る側が持ち続けなきゃいけないのに、いまそれを放棄しちゃってるので、もっと僕はあえて広告は作品であり、芸術であり、文化になりたいんだと、言っていくべきときだと思うんです。で、その旗を振ってくれてた雑誌はこの一誌だけだったんですよ。ほかの広告業界の人たちだったり業界誌も素晴らしい人たちだけど、経済活動の中のサービス事業っていう捉え方に偏っちゃって、そのことで広告が文化じゃなくなるきっかけになったらコワいなと思うんですね。

河: でも、いますでに文化じゃなさそうですよね。

箭: それを言ったらまたあれですけど。(笑)

河: いや、僕ももちろん文化だったらどんなにいいだろうと思うんですけど、この状況は全般としてなかなかそうは言い難いと思いますね。箭内さんをはじめ、一部の人たちが文化たろうとして頑張ってるんだと思うんですけど。

箭: 文化でありたいと思ってるだけで、文化にはだれもなってないけどね。

河: どこかの書店で広告批評のフェアをやってもらったときに、そこに貼るポスターにする用のアンケートを頼まれたんですけど、それは80年代、90年代、00年代でそれぞれ広告がどういうものだったかっていうのをひと言で答えてくれってものだったんですね。で、考えると80年代はやっぱりカルチャーだったと思うんですよ。でも、90年代ってマーケティングなんですよね。だから、90年代になると、活躍しているクリエイターも代理店に移って行くじゃないですか。フリーの人からどんどん。

箭: 80年代は糸井重里さんとかね。

河: ええ、90年代になってくると、大貫卓也さんとか佐々木宏さんとか、代理店のクリエイターが台頭してくるんですね。

箭: 佐藤雅彦さんとかね。

河: ええ、それはやっぱりマーケティングっていう企業の要請に応える、もしくはそこを突破できるクリエイティブが求められるようになったからだと思うんです。そういうことを意識してやらざるをえなくなってきたっていう流れがあると思います。で、僕は80年代→カルチャー、90年代→マーケティング、00年代→ビジネスって書きました。もちろん、広告がビジネスなんて当たり前っちゃ当たり前ですけど、広告の持ってるいろんな顔のどこの部分がそれぞれの時代の中で一番クローズアップされてきたかという意味で。

箭: マーケティングとビジネスって……。そっかそっか、違いますよね。

河: 広告がビジネスむき出しの存在になってしまったのは、やっぱりネットの登場が大きいと思うんですけど、そのことで広告は、カルチャー、つまりいい意味でのムダな部分が極端に小さくなっちゃったわけですよ。でも、その“ムダ”がないと、豊かなコミュニケーションができなくなるんですね。だから、いまはネットの使い方を含めて、それをどうやってまた面白くしていくかの岐路にあると思うんで、さっきのヤンキー・オタクみたいなものまで考えたり。(笑)

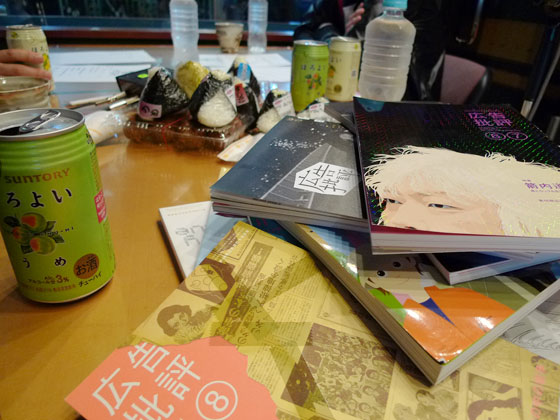

箭: もちろん、オレも、ものが売れなくていいなんて思ってないしね。いまも「ほろよい」飲み続けてるし。(笑)なんていうんですかね? だから、カルチャーの反対がビジネスだっていうふうに考えるんじゃなくて、これからの広告に課せられた課題があるとすれば、その全部をクリアしてみせたいなと。ビジネスでありマーケティングであり、カルチャーであり、しかもアートでもあるってね。それをいまからとにかくやってみせたいなと思ってたときに、なんであなたいなくなっちゃうんですか。(笑)

河: 僕はいなくならないですけどね。(笑)雑誌のことで言うと、「広告批評」ってやっぱり同人誌なんです。で、途中参加同人の僕がそれを続けるのは、実はそんなに居心地のいいことでもないというか……。9年も編集部にいて、この一年に関しては、僕は「広告批評」の中心で色んなことを自分で決めたり、半分から7割くらいの原稿を直接書いたりしていたにも関わらず、ある種のよそ者感が結局解消されなかった。自分のいたらなさもあると思いますが、そこは残念でしたね。雑誌を作る作業自体はすごく面白かったんですが。まあ、そのおかげで「広告批評」というものを客観視できたというか、いい面も悪い面も見られたのはよかったというか、ほんと勉強になったと思うんですけど。

で、僕はそれだったら新しいことにベットしてみたいという思いもあるんですね。

いま言ったことと矛盾するように聞こえるかもしれませんけど、広告批評って、実は雑誌じゃないと思うんです。“広告批評”っていう運動なんですよ。だから、そのスピリッツみたいなものは個人に帰するものではない。表現やコミュニケーションの意義を社会に投げかける“公”の器なんだと思います。だから結構大変ではあるとはいえ(笑)、志があればだれがやってもいい。“広告批評”という名前にこだわることもない。その意味では箭内さんも“広告批評”なわけですから。だから、雑誌は好きだし紙じゃないとできないことも多いとは思いつつ、目的を達成できるなら、その形にとらわれ続けることもないんじゃないかと思います。

やっぱりいま紙はリスクが大きいというのもありますしね。「広告批評」も部数は減ってないとは言え、インディペンデント誌ですから、3年後にはどうなるかわからない。プラス広告も大きな変化の時期を迎えようとしている。ちょうど30周年で、広告学校も50期というのもあり、それらのすべての要素を考えて、区切りをつけるならここだろうと思ったんです。

No.001 河尻亨一 “NO 広告批評, NO 風とロック.”

河尻亨一(かわじり こういち)

元・広告批評編集長。2000年「広告批評」に参加。これまで企画・取材を手がけたおもな特集に、「エコ・クリエイティブ」「歌のコトバ」「箭内道彦 風とロック&広告」「Web広告10年」「ワイデン+ケネディ」「FASHION COMMUNICATION」「テレビのこれから」「オバマの広告力」などがある。

広告批評ファイナルイベント「クリエイティブ・シンポシオン」をプロデュース。

2009年中に、幅広い視点から時代のコミュニケーションとコトバ(表現)を読み解く、新レビューサイトを立ち上げる予定。

No.001 河尻亨一 “NO 広告批評, NO 風とロック.”

No.001 河尻亨一 “NO 広告批評, NO 風とロック.” No.002 松田晋二・菅波栄純(THE BACK HORN) 『福島ロックンロール会議』

No.002 松田晋二・菅波栄純(THE BACK HORN) 『福島ロックンロール会議』 No.003 松田晋二(THE BACK HORN)・山口隆(サンボマスター)・渡辺俊美(TOKYO No.1 SOUL SET)・箭内道彦(風とロック) 「猪苗代湖ズ」

No.003 松田晋二(THE BACK HORN)・山口隆(サンボマスター)・渡辺俊美(TOKYO No.1 SOUL SET)・箭内道彦(風とロック) 「猪苗代湖ズ」 No.004 増子直純(怒髪天)・松田晋二(THE BACK HORN)・箭内道彦(風とロック)

「風とロック芋煮会参加の手引き」

No.004 増子直純(怒髪天)・松田晋二(THE BACK HORN)・箭内道彦(風とロック)

「風とロック芋煮会参加の手引き」 No.005 「月刊 風とロック」3月号 怒髪天

No.005 「月刊 風とロック」3月号 怒髪天 No.006 「月刊 風とロック」3月号 サンボマスター

No.006 「月刊 風とロック」3月号 サンボマスター No.007 西田敏行・是枝裕和・渡辺俊美・箭内道彦

No.007 西田敏行・是枝裕和・渡辺俊美・箭内道彦